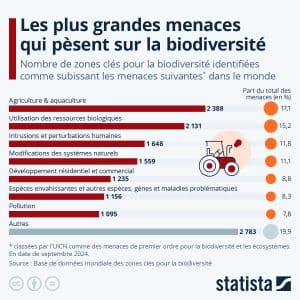

Menaces sur la biodiversité : les 5 causes d’érosion

La biodiversité, essentielle à l'équilibre des écosystèmes et aux services qu’ils nous fournissent (alimentation, air pur, régulation du climat), est aujourd’hui en péril. Selon l’IPBES et l’UICN, nous sommes entrés dans une sixième extinction de masse, avec un taux de disparition des espèces 100 fois supérieur aux extinctions naturelles passées.

En France, 78 % des habitats naturels sont dans un état de conservation défavorable et 18 % des espèces ont disparu. Face à cette crise sans précédent, il est crucial d’identifier et de comprendre les principales menaces pesant sur la biodiversité.

1. La destruction et l’artificialisation des habitats naturels

L’artificialisation des sols et la destruction des milieux naturels constituent les principales causes de l’érosion de la biodiversité, menaçant de nombreuses espèces et perturbant profondément les écosystèmes.

L’urbanisation galopante accentue cette pression. Chaque année, 65 800 hectares sont artificialisés en France, entraînant la destruction des sols agricoles et naturels au profit d’aménagements urbains. Cette transformation rapide de l’espace dépasse largement la croissance démographique, avec un rythme d’artificialisation trois fois supérieur à celui de la population.

La fragmentation des milieux naturels, due à l’extension des infrastructures routières, ferroviaires et hydrauliques, isole les populations animales et végétales, compromettant leur survie et leur diversité génétique. En 2018, on recensait plus de 97 200 obstacles majeurs (barrages, seuils, écluses) entravant l’écoulement naturel des cours d’eau, perturbant ainsi les écosystèmes aquatiques et la migration d’espèces emblématiques comme le saumon et l’anguille.

L’agriculture intensive contribue également à la détérioration des écosystèmes. La monoculture, l’usage massif d’intrants chimiques et l’arrachage des haies réduisent drastiquement les habitats naturels. En France, les prairies naturelles ont diminué de 622 000 hectares en 10 ans, une perte équivalente à la superficie du département de l’Hérault. Cet appauvrissement des sols et la disparition des milieux herbacés privent de nombreuses espèces de refuges et de ressources alimentaires.

Conséquences de l’artificialisation des sols :

- Disparition des espèces, en raison de la destruction de leurs habitats et de la perte de ressources alimentaires

- Fragmentation des écosystèmes, compromettant la survie des populations isolées et réduisant leur diversité génétique

- Perte de connectivité écologique, empêchant la circulation des espèces et limitant leur capacité à s’adapter aux changements environnementaux

2. Le changement climatique et ses impacts

Le déplacement des aires de répartition est l’une des conséquences directes de cette évolution. En France, une augmentation de 1°C entraîne un déplacement moyen des espèces de 200 km vers le Nord, bouleversant les écosystèmes locaux et forçant certaines espèces à migrer pour survivre.

La fonte des glaciers et les modifications des cours d’eau impactent fortement la faune et la flore montagnardes et aquatiques. Entre 2001 et 2013, les glaciers ont reculé en moyenne de 18,8 mètres, modifiant les habitats d’espèces dépendantes de ces milieux froids, comme le lagopède alpin ou le chamois. Par ailleurs, le régime des cours d’eau est perturbé, affectant des espèces comme le saumon, qui dépend de la température et du débit des rivières pour sa reproduction.

Les perturbations des cycles biologiques désynchronisent les interactions entre espèces. Les périodes de floraison se décalent, affectant les pollinisateurs comme les abeilles, tandis que les migrations d’oiseaux ne coïncident plus toujours avec la disponibilité de leurs ressources alimentaires, menaçant leur survie.

L’augmentation des événements climatiques extrêmes – sécheresses prolongées, tempêtes violentes et incendies de grande ampleur – détruit des habitats entiers. Ces catastrophes, de plus en plus fréquentes, réduisent les populations animales et végétales, parfois de façon irréversible.

Conséquences et impacts de ces bouleversements climatiques :

- Migrations forcées des espèces vers des zones plus favorables, avec le risque de déséquilibres écologiques

- Augmentation des espèces invasives, qui profitent du changement des conditions climatiques pour s’implanter et concurrencer les espèces locales

- Disparition des espèces les plus vulnérables, incapables de s’adapter à ces transformations rapides et brutales de leur environnement

3. La surexploitation des ressources naturelles

La surpêche constitue une menace majeure pour les écosystèmes marins, avec plus de 33 % des stocks halieutiques surexploités dans le monde, compromettant l’équilibre des océans et la sécurité alimentaire.

La déforestation massive, causée par l’agriculture intensive et l’exploitation du bois, entraîne la disparition de forêts primaires essentielles, véritables réservoirs de biodiversité et puits de carbone indispensables à la régulation du climat.

Le braconnage et le trafic illégal d’espèces sauvages mettent en péril de nombreuses espèces emblématiques comme les éléphants, rhinocéros et pangolins, dont les populations s’effondrent sous la pression de la chasse illégale et du commerce clandestin.

Enfin, l’utilisation excessive des terres agricoles entraîne un épuisement des sols et une diminution des terres arables, compromettant la production alimentaire et accélérant la dégradation des écosystèmes.

Conséquences de la surexploitation des ressources naturelles :

- Une raréfaction des espèces, menaçant l’équilibre écologique

- Une désertification progressive de certaines régions

- Une perte de fertilité des sols, mettant en péril l’agriculture et la sécurité alimentaire mondiale

4. Les pollutions et leurs effets sur la biodiversité

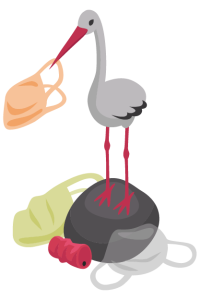

Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans, provoquant l’étouffement et l’empoisonnement de nombreuses espèces marines.

L’usage intensif de pesticides et d’engrais chimiques entraîne la destruction des insectes pollinisateurs, essentiels à la reproduction des plantes, et la contamination des eaux souterraines, nuisant à la faune aquatique et à la santé humaine.

La pollution lumineuse et sonore perturbe les cycles biologiques des espèces nocturnes, désorientant les oiseaux migrateurs et modifiant les comportements de chasse et de reproduction.

Enfin, la pollution atmosphérique contribue à l’acidification des océans, mettant en péril les organismes marins comme les coraux et mollusques, tout en réduisant les ressources alimentaires de nombreuses espèces.

Conséquences des pollutions :

- Une diminution drastique des populations animales et végétales

- Une accumulation de toxines dans la chaîne alimentaire, impactant les prédateurs supérieurs, y compris l’Homme

5. L’introduction d’espèces exotiques envahissantes

En France, des espèces comme le frelon asiatique, la grenouille taureau ou encore le ragondin s’imposent face aux espèces indigènes, réduisant leurs ressources et menaçant leur survie.

Cette invasion s’accompagne d’une prédation accrue, accélérant la disparition des espèces locales, incapables de rivaliser ou de s’adapter à ces nouveaux prédateurs.

De plus, ces espèces exotiques véhiculent souvent des maladies contre lesquelles la faune autochtone n’a aucune défense, contribuant à l’affaiblissement des populations locales.

Conséquences des espèces exotiques envahissantes :

- Disparition progressive des espèces indigènes, incapables de faire face à ces compétiteurs

- Déséquilibre des chaînes alimentaires, perturbant l’ensemble des écosystèmes

Les sources scientifiques

- https://biodiversite.gouv.fr/

- https://www.ofb.gouv.fr/